|

|

Duodonisvillare

|

|

|

(Weiler

des Dudo)

|

oder richtiger: "Die Kapelle in Duodonisvillare" wurde

von Kaiser Otto II. in einer Urkunde genannt, in der er dem Nonnenkloster St.

Peter in Metz im Jahre 977 seinen Besitz bestätigte. Dieses Datum ist deshalb,

weil es die erste urkundliche Erwähnung des Ortes ist, quasi die Geburtsstunde

von Dudweiler, das also folglich im Jahre 1977 bereits seine Tausendjahrfeier

beging.

Wann aber in Wahrheit die Besiedlung unseres Ortes, der im Tal des

Sulzbachs, einem rechtsseitigen Zufluss der Saar, zwischen der Landeshauptstadt

Saarbrücken und der Stadt Sulzbach gelegen ist, beginnt, vermag niemand mit

Bestimmtheit zu sagen. Die an den unterschiedlichsten Stellen im Stadtgebiet

ausgegrabenen Artefakte (Steinbeile, Faustkeile, Pfeilspitzen) lassen aber

darauf schließen, dass hier bereits in der Steinzeit Besiedlung stattfand. Auch

in der Bronze- und Eisenzeit durchzogen wandernde Völkerschaften unsere Heimat.

Sicher ist aber, dass seit fünf Jahrhunderten vor der Zeitenwende Kelten im

Sulzbachtal siedelten. Zwei Grabhügel in der Nähe des

"Dreibannsteins", der die Gemarkungsgrenzen zwischen Saarbrücken,

Scheidt und Dudweiler anzeigt, sind Zeugnisse keltischen Lebens. Auch die Römerzeit

ging nicht spurlos an Dudweiler vorüber. Reste eines römischen Tempels, römische

Hohlleisten-Ziegel und eine Säule aus Sandstein mit Kapitell und Rundstab

wurden bei der Abteufung eines Brunnens 1896 auf dem "Alten Büchel"

gefunden. Die heutige Autobahn A 623, frühere Bundesstraße 41 - die "Grühlingsstraße"

- war ursprünglich eine alte römische Heerstraße. Der römische Einfluss

schwand unter der Völkerwanderung. Ruhelose fremde Völker brachten, Zerstörung,

Not und Leid über die Bevölkerung.

|

Die Franken mögen wohl Gefallen an dem Fleckchen Erde gefunden

haben, das sich ihnen hier, waldreich und fruchtbar, zur Besiedlung anbot.

Ein fränkischer Edelmann und seine Getreuen blieben hier. Dudo ahnte wohl

nicht, dass sich der von ihm geschaffene, nur aus vereinzelten Gehöften

bestehende Weiler im Laufe von tausend Jahren zu einer respektablen Wohn-

und Industriestadt entwickeln, und noch heute seinen Namen tragen würde.

Wahrscheinlich aber noch zu seinen Lebzeiten wurde dann von Kaiser Otto II

sein Weiler "Duodonisvillare" urkundlich erwähnt.

|

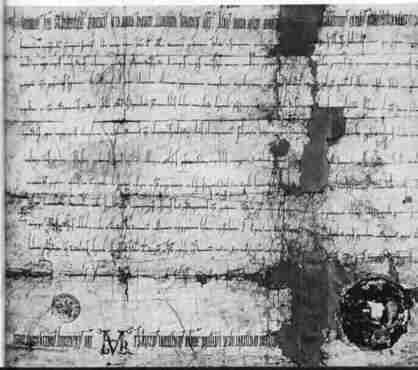

Die Besitzurkunde

des Klosters St. Peter, Metz,

ausgefertigt durch Kaiser Otto II.

|

|

|

Kirchen- und

Wahlbestätigung Kaiser Otto II. für St Peter

zu Metz vom 11. Mai 977 aus Diedenhofen.

Im Namen der heiligen

und ungeteilten Dreieinigkeit!

Otto, durch die begünstigende göttliche Milde Kaiser und Augustus

Wenn Wir den Stätten,

die sich dem göttlichen Kult widmen, etwas übergeben,

wissen Wir, dass dies uns zweifellos zur Erlangung der ewigen Seligkeit

nützt.

Deshalb soll die

Gesamtheit aller gegenwärtigen und zukünftigen Kirchengläubigen zur

Kenntnis

nehmen, dass eine gewisse ehrwürdige Gottesverehrerin, die Äbtissin

Helwidis,

die jetzt bekanntlich das Kloster innerhalb der Metzer Stadtmauern,

das zu Ehren der Apostelfürsten errichtet und seit früher Zeit

Altmünster genannt wurde,

unter ihrer Leitung hat, uns eine vollzogene Urkunde unseres Vaters

seligen Angedenkens

des Kaisers und Augustus über die Gesamtheit der Kirchen und Besitzungen

vorlegte,

die zu jener Abtei gehören.

Da Unruhen aufgetreten

und von jenen Kirchen einige durch Gewalt der Nutznießung

durch diese Abtei entzogen worden sind, bat sie demütig,

dass Wir durch unsere Urkunde jene Kirchen den Nonnen, die dort das

Klosterleben führen,

wieder zu ihrer Pfründe zurücktun und durch die Rückerlangung

bestätigen.

Wegen der Fürsprache

Unserer geliebten Gemahlin und gleichermaßen

Kaiserin Theophanu,

des Ortsbischofs Theoderich und des Herzog Friedrich sowie im Blick auf

ewigen Lohn

und mit dem Ziel, dass die genannten Jungfrauen für Gott dort

getreulicher und geregelter streiten

können, haben Wir der Bitte der Äbtissin zugestimmt.

Wir

haben wiedererlangt und der Nutzung durch die Nonnen vollständig durch

Übertragung

zurückerstattet alle Kirchen dieser Abtei, die in folgenden Orten liegen:

In

Seutry, Colligny, Manonville, Maidières, in Saint-Quentin-Berg,

Malstatt mit der Kapelle von Dudweiler, in St. Petersberg, in Bazoncourt,

Lesse mit der Kapelle Arraincourt, Heßdorf, Thalange, Bouxières-aux

Chenes,

Vandieres mit der Kapelle des Weilers Preny, Bayonville-sur-Mad,

Vandellainville,

Sorolfi villa und Weimeringen.

Wir

haben befohlen, diese Urkunde über unsere Rückerstattung zu schreiben.

Durch sie geben Wir Unserem Willen Ausdruck und ordnen bestimmt an,

dass die erwähnte Äbtissin und ihre Nonnen für alle Folgezeit diese

Kirchen unmittelbar

vom heutigen Tage an zum gemeinsamen Nutzen auf ewig in Besitz haben.

Und da die erwähnten Nonnen seit den Zeiten König Theuderichs eine

Urkunde

über das Vorrecht der eigenen Wahl haben, räumen Wir ihnen das Recht

ein, die Äbtissin gemäß

Gottesfurcht und Klosterregel zu wählen, ebenso bei Bedarf den

Vogt.

Damit

diese Urkunde in allem besondere Kraft hat,

haben Wir sie mit eigener Hand vollzogen und mit dem Aufdruck Unseres

Siegels

zu kennzeichnen befohlen.

Ich,

Kanzler Egbert, habe in Vertretung des Erzkappellans Willigis

gegengezeichnet.

Gegeben

am 11. Mai im Jahre 977 der Fleischwerdung des Herrn in der 6. Indiktion

im 16. Königs- und im 10. Kaiserjahr des Herrn Otto.

Verhandelt

in Diedenhofen

|

Und

hier die Übersetzung der in lateinischer Sprache verfassten Urkunde

|

|

|

Über die Jahrhunderte hinweg, bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen

Krieges, war die Einwohnerzahl wohl um die 150 bis 250 Menschen (Das älteste

bekannte Einwohnerverzeichnis - aus dem Jahre 1542 - bezeugt in Dudweiler

23 Haushalte und 13 Dienstleute, was einer

Einwohnerzahl von etwa 150 entspricht). Aber dann haben Krieg und

Brandschatzung, Grauen und Tod gewütet und die Einwohnerschaft dezimiert.

Nebenstehendes

Bild:

Der "Alte Turm" im Hof der "Turmschule"

Ältestes Bauwerk in Dudweiler ist der aus dem 14. Jahrhundert

stammende alte Kirchturm. Das dazugehörende Kirchenschiff musste 1907 dem

Schulhausneubau weichen. Seit 1910 steht er unter Denkmalschutz.

|

|

|

|

Nach und nach gewann die im Saarbecken und auch im Sulzbachtal

reichlich vorhandene Kohle an Bedeutung. Zwei Alaunwerke waren in Dudweiler

entstanden. Jährlich lieferten diese über 600 Zentner Alaun, eine

unentbehrliche Grundlage für die Herstellung von Farben (Wäscheblau) und

Salmiak (dazu hier

mehr). Auch ein Sudhaus zur Salzgewinnung aus dem Wasser des Sulzbachs wurde

errichtet. Leider erwies sich aber dann der Salzgehalt des Sulzbachs als zu

gering und bald schon gehörte die Salzindustrie der Vergangenheit an. Nur der

Name der "Sudstraße" erinnert noch daran, dass hier einmal ein

Salzwerk gestanden hat.

Nicht so war es mit der Kohle. Der Leiter des Bergamtes schrieb

schon 1769: "Der Dudweiler Bann ist unstreitig die gesegnetste Gegend des

Landes an Steinkohle!" Schon damals war Dudweiler der Sitz der obersten

Bergbehörde, des fürstlich Nassau-Saarbrücker Bergamtes.

|

Selbst Johann Wolfgang von Goethe lässt es sich nicht nehmen, in

seinem Werk "Dichtung und Wahrheit, Buch 10" im Bericht über

seine Reise vom Elsaß nach Saarbrücken

(1770), über

Dudweiler, das damals wegen seiner reichen Kohlevorkommen zu einiger Berühmtheit

gelangt war, und seinen "Brennenden Berg" zu berichten.

Der "Brennende Berg" - auch heute noch eine Attraktion

- ist ein innerirdisch brennendes Kohlenflöz. Noch vor vierzig, fünfzig

Jahren waren die aus den Spalten dringenden Dämpfe siedend heiß - so heiß,

dass wir noch als Schulkinder bei Ausflügen mitgebrachte Eier darin

kochen konnten. Auch heute noch steigen aus den Felsspalten warme Dämpfe

auf, die nach Regentagen besonders gut zu sehen sind.

Mehr

über

den Goethe-Besuch über

den Goethe-Besuch

|

Der "Brennende

Berg"

Mehr

über

den über

den

Brennenden Berg

|

|

|

|

|

|

|

|

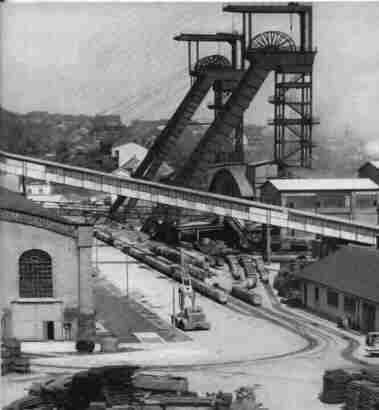

Grube Jägersfreude

|

Im 19. Jahrhundert wächst Dudweiler dann zu einem Ort

beachtlichen Ausmaßes heran. Die Kohlengruben (in der Glanzzeit vier an

der Zahl) mit ihren unerschöpflich scheinenden Vorkommen bringen

Bergarbeiter aus weit entlegenen Gegenden heran. Sie kommen aus dem

Hochwald, dem Hunsrück und der Eifel, nicht selten zu Fuß, graben hier

nach Kohle, während ihre Frauen zu Hause sich um Haus und Hof kümmern.

Des ewigen Wanderns zwischen Arbeitsstätte und Familie müde, bleiben sie

eines Tages in Dudweiler, erwerben ein Stück Land, bauen sich ein Haus

und finden so hier ihre neue Heimat.

(Siehe hierzu auch meine Bemerkungen über die Geschichte des

Saarlandes in den letzten 200 Jahren - hier)

|

Im Gefolge des Kohleabbaus gründen sich Eisenwerke,

Maschinenfabriken, Stahl- und Apparatebau. Elektrotechnische Geräte, Präzisionswerkzeugteile,

Leuchtröhren und Feuerlöschgeräte gehen von Dudweiler zum in- und ausländischen

Markt. Handel, Handwerk und Gastronomie (die weithin berühmte "Dudwillerer"

Gastfreundlichkeit!) nehmen eine besondere Stellung im Gemeindeleben ein.

Nach dem zweiten Weltkrieg, zu Beginn der 60iger Jahre, mit damals

um die 29.000 Einwohnern, ist die Gemeinde lange Zeit weithin als "das größte

Dorf Europas" bekannt. Am 12. September 1962 ist es dann so weit: Dudweiler

werden die Stadtrechte verliehen!

|

Leider aber währte diese Episode der Geschichte Dudweilers nicht

sehr lange. Obwohl die Dudweilerer Bevölkerung sich in mehreren

Abstimmungen und mit einem Demonstrationszug, der als "Marsch auf

Saarbrücken" bekannt wurde, vehement dagegen zur Wehr setzte, wurde

die selbständige Stadt Dudweiler im Zuge der saarländischen Gebiets- und

Verwaltungsreform im Jahre 1974 der somit entstehenden "Großstadt"

Saarbrücken eingemeindet.

Als "Trostpflästerchen" erhielt der

nun entstandene "Stadtbezirk Dudweiler" innerhalb der Verwaltung

einen "Sonderstatus". Er erhielt eine in verschiedenen Bereichen

eigenständige Bezirksverwaltung mit einem hauptamtlichen Bezirksbürgermeister

an der Spitze und mit - eingeschränktem - eigenem Budget-Recht. Ein

eigenes Standesamt (Standesamt Saarbrücken III), eigene Ortspolizeibehörde,

Meldeamt, Passamt, Kfz-Zulassungsstelle, Bezirksbauhof.

Politisches

Gremium ist der Bezirksrat, in dem seit der Kommunalwahl im Juni 1999 die

CDU die stärkste Fraktion ist (vorher: SPD).

Daran haben auch die Kommunalwahlen vom

13.06.2004 nichts geändert. Nach dem Ergebnis dieser Wahl verteilen sich

die Sitze im Bezirksrat Dudweiler wie folgt:

CDU 10, SPD 8, Grüne 2, FDP 1.

Die

neuesten Kommunalwahlen am 07.07.2009 ergaben nun allerdings ein

völlig neues Bild. Erstmals ist die Partei "Die Linke" im

Bezirksrat vertreten. Die CDU hat ihre Mehrheit verloren. Sie ist jetzt

stimmgleich mit der SPD (beide je 6 Sitze). Es folgt "Die Linke"

mit 4 Sitzen, dann FDP (3 Sitze) und Grüne (2 Sitze).

Die

Kommunalwahl vom 25.05.2014 brachte erstmal die neue "Alternative

für Deutschland (AfD)" auch in den Bezirksrat, der somit

folgende Sitzverteilung zeigt:

CDU 7, SPD 7,Grüne 2, FDP 1, Linke 3, AfD 1

Im Frühjahr 2014 aber hob der Saarbrücker Stadtrat mit

Beschluss der Mehrheitsfraktionen den Sonderstatus des Stadtbezitks

Dudweiler auf. Die ehemals selbständige Stadt Dudweiler ist seitdem nur

noch ein "normaler" Stadtbezirk. Es gibt keine Eigenständigkeit

mehr, keinen hauptamtlichen Bezirksbürgermeister (nur noch einen

ehrenamtlichen) kein eigenes Budget-Recht, kein Standesamt, keine eigene

Ortspolizheibehörde, keinen Bezirksbauhof. Alle diese Ämter sind in die

bestehenden Stadtämter in Saarbrücken ei ngegliedert worden. Es gibt

lediglich noch ein Bürgeramt als Servicestelle für das Melde-, Pass-,

Ausweis- und Kfz-Zulassungswesen.

Die

Kommunalwahl vom 26.05.2019 ergab folgendes Ergebnis. für den Bezirksrat:

CDU 30,4 % (6 Sitze); SPD 27,4 % (6); Grüne 19,4 % (4); FDP 8,8

(2); Linke 13,9 % (3). Die AfD ist im neuen Bezirksrat nicht mehr

vertreten.

|

Rathaus Dudweiler

|

|

|

|

|

De Monn midd da long

Stong un sei Kinner

(Der Mann mit der langen Stange und seine Kinder)

|

|

Zu dem obigen Bild sind einige Anmerkungen und Erläuterungen

erforderlich:

Die Straßenbeleuchtung in Dudweiler wurde lange Zeit, bis weit

in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, mit Gaslaternen betrieben.

Zu diesem Zweck gingen durch die einzelnen Straßen der Gemeinde hierzu

angestellte Gemeindemitarbeiter kurz vor Einbruch der Dunkelheit mit einer

langen Stange, die am Ende mit einem Widerhaken versehen war, von Laterne

zu Laterne und zündeten deren Flamme, indem sie über einen oben am

Lampenkörper angebrachten Hebelzug die Gasversorgung zur Laterne öffneten.

In seiner Rede zur 1000-Jahr-Feier Dudweilers, am 1. Juli 1977

nahm der bekannte saarländische Schriftsteller Ludwig Harig, der eine

zeitlang selbst in Dudweiler wohnte, diesen "Monn midd da long Stong"

als Urbild des "Dudwillerer Grammetschlers". Harig schildert in

seiner launigen Festansprache den Dudweilerer als selbstbewussten

Menschen, der, manchmal etwas grantig ("Grammetschler"), aber

stets am Kern der Sache bleibend, "denne do owwe (der

Landesregierung)" und erst recht den "Molschdern (Der

Rathausmannschaft in Saarbrücken)" zeigt, was eine Harke ist.

Besonders bezug nehmend auf die Ereignisse, vor und auch noch während der

Gebietsreform von 1974 (s. oben) sagt Harig: "Und so sitzt nun unser

Dudo (s. oben) auf dem Alten Büchel (ältestes Dudweiler Siedlungsgebiet)

und droht mit seiner "long Stong" nach Saarbrücken hin, das ihn

so schmählich einkassiert hat, obwohl sein Dudweiler ja um einige Jahre

(22) "älter" ist, als die Landeshauptstadt."

Unter anderem trug diese Rede Harigs mit zur Inspiration des

damaligen Bezirksbürgermeisters Hermann Schon - ein Ur-Dudweilerer -

bei, dem "Monn midd da long Stong" ein Denkmal zu setzen. Mit

Unterstützung des Bezirksrates und des Verkehrsvereins gelang es Hermann

Schon in dem Kesselschmied Zoltan Hencze (+) einen Mann zu finden, der an die

Vollendung des Werkes gehen konnte. In echter Handarbeit schmiedete Hencze

dann an langen Winterabenden das Ensemble zusammen, das ursprünglich nur

aus dem Mann und der Laterne bestand. Es wurde 1989 auf dem Alten Markt in

Dudweiler, auf dem auch jetzt noch dienstags und freitags der gut bestückte

und reich frequentierte Wochenmarkt stattfindet, aufgestellt.

Einige Zeit später kamen dann die beiden Kinder, ebenfalls von

Hencze geschmiedet, hinzu. Diese Ergänzung der Gruppe macht vor allem

dadurch Sinn, weil die Kinder der Umgebung sehr wohl immer mit dem

Gaslaternenanzünder mitliefen, wenn dieser seiner Tätigkeit in ihrer

Wohnstraße nachkam. War sein Erscheinen doch für die Kinder, die zu

jenen Zeiten noch nicht - wie heute - eine Armbanduhr am Arm trugen, das

Zeichen, dass es jetzt Zeit für sie sei, nach Hause zu gehen, wo schon

das Abendessen auf sie wartete. Denn die Mutter (der Vater) hatte ihnen

eingeschärft: "Wann de Monn midd da long Stong kummt unn die Lompe

oonmacht, kummschd de hemm! (Wenn der Mann mit der langen Stange kommt,

und die Laternen anzündet, kommst Du nach Hause!)"

Die Laterne der Gruppe wird heute allerdings (leider?!!?) nicht

mit Gas betrieben, was ja an sich stilgerecht wäre, sondern mit

elektrischem Strom.

Von Hermann Schon stammt übrigens auch die Idee, besonders

verdienstvollen Dudweiler Bürgern bzw. Personen, die sich um Dudweiler

verdient gemacht haben, eine Auszeichnung in Form der "Dudwillerer

Long Stong" zu verleihen. 27 mal wurde die Auszeichnung, die aus

einer 2,50 m langen Stange besteht, die mit den Stadtfarben (blau-weiß)

von Dudweiler geschmückt ist, bisher verliehen. Einer der ersten Preisträger

ist natürlich Ludwig Harig, der ja mit seiner Rede praktisch die Initialzündung

zur "long Stong" lieferte. Und selbstverständlich wurde sie

auch dem verdienstvollen Bezirksbürgermeister Hermann Schon nach seiner

Pensionierung verliehen.

Recht interessant ist auch die auf dem Bild links im Hintergrund

zu sehende Giebelfassade des Kaufhauses "Kaufland". Die dort

angebrachte flächendeckende Holzplastik vermittelt dem Betrachter durch

ihre perspektivische Formgebung den Eindruck, er stehe vor einer überdachten

Passage, in die er hineingehen kann.

Im rechten Hintergrund zeigt das Bild einen Blick in die Saarbrücker

Straße (Einkaufsmeile, heute Fußgängerzone). Darüber der Rathausturm.

|

Website

der Bezirksverwaltung Dudweiler

Zum Seitenanfang

|

Dudweiler

Dudweiler